Posted on 土曜日 23 4月 2011

今夜は象牙質の虫歯について。

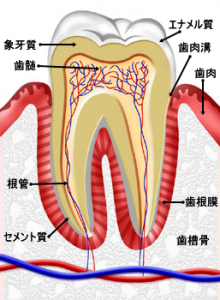

その前に象牙質は上の断面図にあるようにエナメル質の直下、歯髄(歯の神経)までの間を満たす骨くらいの堅さを持った歯の構成成分。

それはコラーゲン繊維によって強化された硬質粘土のようなもの。その構造は、日干し煉瓦を作る時、粘土に藁を入れて強化するのと似た仕組み・・・・エナメル質ほどでは無くとも堅く、かつ弾力性もあるその構造は知れば知るほど素晴らしい。

しかし、この魅力ある構築物は一度、直上にあるエナメル質がカリエスにより欠損した途端にもろさを露呈してしまいます。

無機質が7割を占めていますがコラーゲン線維を2割、水分を1割という構成比率は96パーセントが無機質のエナメル質に比べると「柔らかそう・・」ということになります。

ただ、象牙質も嫌気条件下でないと脱灰は起こりにくいと考えます。

例えば歯冠形成を終えた歯牙の露出象牙質部分がいつも脱灰しているでしょうか?

ブラッシングがある程度できてプラークの堆積がない場合などは特に感じるのですが修復物脱離直下の象牙質の腐食に比べると・・・・全く腐食が見られないケースが多いような。

逆にエナメル質のう蝕を放置して象牙質に至る、いわゆるC2の虫歯というのはその構造上象牙質表層が嫌気性下になりやすいことが腐食進行の大きな原因と言えないでしょうか?

象牙質カリエスが加水分解反応によるものというのが通説と認識しています。ただ加水分解されるのは象牙質の中のコラーゲン線維であり露出象牙質といえども無機質成分であるハイドロキシアパタイトの取り巻きという守り役が存在します。

結局、加水分解の前に無機質成分の溶解(腐食)で守り役がやられてしまうという前提があるはずです。

結局はエナメル質の腐食と作用機序は同じで要は有機質の構成成分の違いで加水分解が取り出されているにすぎないのでは?

微生物の存在下における乳酸やリン酸の放出によるハイドロキシアパタイトの脱灰というのがう蝕の最たる要因ならば露出象牙質は押し並べてカリエスになっているべきだと考えられないかなぁ。

臨床で見られる様々な状態の歯牙を観察するにあたり、理解し難い現象を目の当たりにすることが多い。

理解し難い現象というのは微生物の産生する酸による歯牙の溶解という公式が当てはまらない事例のことです。

以上、「虫歯について」をエナメル質編と象牙質編にわけて書いてみました。

次回のお題目は「痛み」について。

日本の歯医者さんは歯学部歯学科、アメリカは医学部歯学科・・・・。「痛み」に関する捉え方の違いひとつとってもこの経歴だけでも大差があります。

身体を診るか、歯を診るか?大げさに言えばそのくらい遅れている分野かもしれませんね。